Hayedos

Bosques dominados por árboles mesófilos, generalmente caducifolios con las excepciones del acebo y del tejo, propios de macrobioclima templado, extendiendo su presencia a la variante submediterránea. En Castilla-La Mancha aparecen en enclaves favorecidos del piso suprasubmediterráneo, con óptimo en su nivel superior, alcanzando el orosubmediterráneo inferior, bajo ombroclima húmedo.

Por debajo de estas comunidades orófilas, encontrarían su potencialidad los hayedos y robledales albares mixtos, que en Ayllón se asientan sobre suelos oligótrofos. Hayedos y robledales tienen carácter de vegetación clímax, manifestando los primeros preferencia por niveles altitudinales y ómbricos superiores a los del robledal albar, al tiempo que los hayedos suelen presentar una clara dominancia de Fagus sylvatica en el estrato arbóreo.

Son especies características en el estrato arbóreo y arbustivo: Fagus sylvatica, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Quercus petraea, Q. robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus avium, Sorbus aria, S. aucuparia, Malus sylvestris, Pyrus communis, Corylus avellana, Rhamnus catharticus y Salix capraea. Muchas veces también entran en estos bosques Quercus pyrenaica y Acer monspessulanum.

En el sotobosque son características Galium rotundifolium, Deschampsia flexuosa, Asperula odorata, Moehringia trinervia, Melica uniflora, Stellaria holostea, Vaccinium myrtillus, Polystichum aculeatum, P. setiferum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-foemina, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, D. carthusiana, D. affinis, Epilobium montanum, Scrophularia alpestris, Corydalis intermedia, Carex remota, Poa nemoralis, Lilium martagon, Paris quadrifolia, Mycelis muralis, Sanicula europaea, Geum urbanum, Oxalis acetosella, Veronica officinalis, Melampyrum sylvaticum, Doronicum carpetanum, Fragaria vesca, Lathyrus niger, Vicia orobus, Hypericum montanum, Neottia nidusavis, Aquilegia vulgaris y Trifolium medium.

Estas comunidades caducifolias ayllonenses suelen contactar con los rebollares húmedos, que ocupan posiciones menos umbrosas, manteniendo a veces amplias zonas de transición. Los matorrales de sustitución de todos estos bosques y prebosques eurosiberianos suelen ser piornales y brezales húmedos.

Robledales albares mixtos

Generalmente forman bosques mixtos, salvo en el caso de los hayedos, en los que predomina el haya. Son especies características en el estrato arbóreo Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q. robur, Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, S. aria, S. torminalis, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Betula alba, B. pendula, Populus tremula, Salix capraea, Corylus avellana, etc. En los acerales son características Acer monspessulanum y A. granatense. Frecuentemente en estos bosques mixtos se encuentra también Pinus sylvestris y otras especies de hábito submediterráneo como Pinus nigra, Quercus pyrenaica o Q. faginea.

Los robledales albares presididos por Quercus petraea suelen manifiestar una mayor diversidad en el arbolado, a pesar de su mayor escasez y peor estado de conservación. Para ambos tipos de bosque primario se suele considerar una etapa sucesional de bosque secundario dominado por árboles y arbustos de madera blanda y pioneros, como son Betula esp., Populus tremula, Salix capraea, Corylus avellana, Sorbus aucuparia y Frangula alnus.

En los enclaves silíceos del Sistema Ibérico se localizan interesantes comunidades relictas con Quercus petraea, Betula pendula subsp. fontqueri, Sorbus aucuparia, S. aria, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer monspessulanum o Rhamnus cathartica, muchas veces mezcladas con Pinus sylvestris, P. pinaster o Quercus pyrenaica. Son características de bosques eurosiberianos sobre suelos ácidos: Vaccinium myrtillus, Dryopteris filix-mas, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Thymelaea subrepens, Melampyrum pratense.

Veronica officinalis, Galium rotundifolium, Arenaria montana, Lathyrus niger, Luzula forsteri o Vicia sepium, a las que se añaden las indiferentes edáficas Fragaria vesca, Sanicula europaea, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Hepatica nobilis, Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Neottia nidus-avis, Monotropa hypopytis, etc. En la Sierra de Valdemeca su etapa de sustitución es un interesante brezal húmedo dominado por Erica aragonensis.

Bosques mixtos caducifolios

En el Sistema Ibérico, en enclaves particularmente umbrosos sobre sustratos básicos, muchas veces al pie de los cantiles de hoces, aparecen bosques mixtos con numerosas especies de caducifolios, acebo o tejo, a menudo con Pinus sylvestris, P. nigra y Quercus faginea. Los más frecuentes son tilares, avellanares y acerales. Son especies características Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Acer monspessulanum, Sorbus aria, S. torminalis, S. latifolia, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Betula pendula subesp. fontqueri, Populus tremula, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Prunus mahaleb, Viburnum opulus, Ribes alpinum, Rhamnus alpina o R. cathartica, junto con otras plantas entre las que predominan las de arbustedas caducifolias espinosas o de bojedas.

Los tilos crecen por lo general en bosques mixtos de gran diversidad y heterogeneidad. Su primera etapa de sustitución suele ser un avellanar, y la de éste, a su vez, una arbusteda caducifolia espinosa submediterránea o una bojeda. Los acerales del Sistema Ibérico tienen muchas plantas en común con las arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas y con los avellanares, y suelen representar un extremo mesófilo del quejigar, formación con la que también se entremezcla, o bien el extremo menos húmedo del tilar-avellanar.

En el sotobosque de todas estas comunidades eurosiberianas y submediterráneas calcícolas del Sistema Ibérico son características: Melica uniflora, Sanicula europaea, Laserpitium nestleri, L. latifolium, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Pimpinella major, Hieracium caesium, H. exotericum, H. sabaudum, H. murorum, H. compositum, Solidago virga-aurea, Hepatica nobilis, Mycelis muralis, Epipactis helleborine, Fragaria vesca, Helleborus foetidus, Aquilegia vulgaris subsp. hispanica.

Viola riviniana, Dactylorhiza fuchsii, Primula veris subsp. columnae, Polygonatum odoratum, Campanula trachelium, Trollius europaeus, Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, Pyrola chlorantha, Peucedanum oreoselinum, Hypericum montanum, Inula helvetica, Atropa belladonna, Neottia nidus-avis, Monotropa hypopitys, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, C. rubra, Convallaria majalis, Astrantia major, Colutea brevialata, Pteridium aquilinum, Arabis turrita, Lactuca muralis, Geum urbanum, Lathyrus pisiformis, Ophrys insectifera, O. subinsectifera, etc.

En las sierras prebéticas estas comunidades son esencialmente avellanares, acerales mixtos y excepcionalmente acebedas. Los avellanares se refugian habitualmente en vaguadas umbrosas y frescas, a menudo en el borde de arroyos, y están constituidos por Corylus avellana, Geum urbanum, G. sylvaticum, Primula acaulis, Helleborus foetidus, Brachypodium sylvaticum, Hedera helix, Rubus caesius, Viburnum opulus, Ilex aquifolium, Pteridium aquilinum, y numerosas plantas de las arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas. En situaciones de gran humedad pueden crecer: Fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Monotropa hypopitys, Geum heterocarpum, Iris foetidissima o Epipactis helleborine.

Rebollares

Bosques dominados por el rebollo, Quercus pyrenaica. Este árbol tiene sus principales áreas de distribución en el cuadrante noroccidental de la Península y en el Sistema Central, del que forma parte la Sierra de Ayllón, donde se reconocen dos tipos de rebollares que corresponden, respectivamente, a ombroclimas subhúmedo y húmedo, siendo el primero bastante más abundante que el segundo, que necesita mayores exigencias hídricas. De los dos, sólo se consideran hábitat de protección especial los rebollares húmedos ayllonenses.

En otras sierras silíceas de Castilla-La Mancha también aparecen rebollares, cuyo carácter relíctico y finícola aumenta hacia el sur y hacia el este. Se incluyen aquí los rebollares del Sistema Ibérico, Sierra de San Vicente, los oretanos y mariánicos, y los más aislados y reducidos en extensión de las sierras prebéticas.

Rebollares situados en enclaves con ombroclima húmedo de la Sierra de Ayllón, con óptimo en el piso suprasubmediterráneo, en los que el estrato arbóreo está dominado por Quercus pyrenaica, al que pueden acompañar otros árboles eurosiberianos como Quercus petraea, Q. robur, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Sorbus aria, S. aucuparia, Prunus avium, Populus tremula, Corylus avellana, Malus sylvestris, etc., o submediterráneos como Acer monspessulanum.

Además de las plantas citadas, cuentan con algunas especies propias de espinares, como Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Rosa canina, y enredaderas (Lonicera hispanica, Tamus communis, Bryonia dioica), y en su sotobosque son frecuentes especies nemorales eurosiberianas entre las que se pueden encontrar Sanicula europaea, Melica uniflora, Galium rotundifolium, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Poa nemoralis.

Rebollares que ocupan enclaves de litologías ácidas en áreas de ombroclima subhúmedo (asociación Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae) o incluso húmedo, en el Sistema Ibérico, con alguna irradiación a zonas limítrofes de la Alcarria. Es frecuente que junto al rebollo aparezca Quercus faginea, Sorbus torminalis, Pinus pinaster o incluso P. sylvestris, con los que puede formar masas mixtas. El estrato arbustivo suelen encontrarse Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus canescens, Juniperus communis subsp. hemisphaerica, Erica scoparia, E. arborea, E. aragonensis.

Calluna vulgaris, Cistus populifolius, C. laurifolius, C. ladanifer o Genista florida, y un tapiz herbáceo con Luzula forsteri, Arenaria montana, Geum sylvaticum, Clinopodium vulgare, Viola riviniana, V. reisenbachiana, Veronica officinalis, Holcus mollis, Millium effusum, Vicia tenuifolia, Poa nemoralis, Dryopteris filix-mas, Lonicera periclymenum, Aristolochia paucinervis, Lathyrus montanus, Tanacetum corymbosum, Melampyrum pratense, Galium rotundifolium, Trifolium medium, Hieracium exotericum, Hypericum montanum, Origanum virens, Doronicum plantagineum, Fragaria vesca, Polygonatum odoratum, etc.

Rebollares asentados habitualmente en umbrías elevadas y pedrizas en el piso supramediterráneo, o bien en vaguadas y hoyas situadas en el piso mesomediterráneo, en las que se produce una compensación hídrica edáfica.

El rebollo tiende a ser la única especie del estrato arbóreo en el piso supramediterráneo (asociación Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae), pudiendo incorporar a veces plantas de carácter submediterráneo o incluso eurosiberiano, como Sorbus torminalis, S. aria, Acer monspessulanum, Viburnum opulus, Ilex aquifolium, Taxus baccata o Prunus avium. Estos bosques tienen una orla compuesta por Genista florida, G. cinerascens, Cytisus multiflorus, C. scoparius, C. striatus, Erica aragonensis, Cistus laurifolius, Rosa gr. canina, R. arvensis, etc. y un sotobosque con especies nemorales como Luzula forsteri, Viola riviniana, Primula veris, Geum sylvaticum, Teucrium scorodonia, Physospermum cornubiense, Epipactis helleborine, Cephalanthera longifolia, Dactylorrhiza insularis, Lathyrus linifolius, Campanula rapunculus, etc. En la parte superior de las pedrizas puede mezclarse incluso con Juniperus oxycedrus subsp. badia.

Rebollares que tienen un marcado carácter relíctico y finícola (asociación Berberido australis Quercetum pyrenaicae). Aparecen muy localizados y cubren pequeñas superficies en las sierras de Alcaraz y Segura, en el piso supramediterráneo subhúmedo sobre arenas albenses. Junto al rebollo suelen encontrarse: Pinus pinaster, P. nigra, Quercus faginea, Ilex aquifolium, Acer granatense o Taxus baccata, que se mezclan con arbustos característicos de los espinares. Poseen ya pocas plantas características de los rebollares como son Luzula forsteri, Geum sylvaticum, Primula acaulis, Poa nemoralis, Viola riviniana, etc.

Quejigares

Esta serie agrupa a la mayor parte de los quejigares de Castilla-La Mancha, con las excepciones que se mencionan más abajo. Su área potencial se extiende desde las alcarrias de Guadalajara hasta las vertientes suroccidentales de la Serranía de Cuenca. No obstante, no todos los quejigares castellanos-manchegos, incluidos algunos de la Serranía de Cuenca pertenecen a esta serie. En el cuadrante nororiental de Cuenca y en el suroriental de la Guadalajara (sector Ibérico-Maestracense), la influencia de las lluvias de verano, con la consiguiente aparición del piso supratemplado, hace que esta serie sea sustituida por la del Corylo avellanae-Querco fagineae. En el noreste de Albacete, las hoces de los ríos Cabriel y Júcar suponen una penetración en cuña hacia el interior del sector Setabense, y los quejigares tienen alguna influencia del Fraxino orni-Quercetum fagineae. Por último, en la Sierra de Alcaraz es sustituida por la serie de los quejigares andaluces.

Algunos quejigares mejor conservados de las umbrías, como el de las cercanías de Tendilla, permiten observar que el dosel de quejigos está acompañado de mostajos (Sorbus aria), de otros serbales (S. torminalis, S. domestica), arces (Acer monspessulanum), cornejos (Cornus sanguinea) y viburnos o morrioneras (Viburnum tinus). El enebro común, Juniperus communis subsp. hemisphaerica, se refugia en los quejigares lo que quizás sea debido a su estrategia de dispersión ornitócora, que hace que los pájaros comedores de sus gálbulas carnosas siembren las semillas durante el descanso nocturno en las copas del quejigar.

El relieve de la Serranía de Cuenca está dominado por altas parameras o muelas en las que se aprecian los efectos del modelado kárstico con abundantes lapiaces, bogaces, dolinas, torcas, y simas. En estas altas parameras destacan amplios valles excavados a favor de las rocas más erosionables, o bien las denominadas “hoces”, cañones de erosión fluvio-kárstica de abruptas pendientes con importantes escarpes. Las masas forestales, y particularmente los pinares, dominan el paisaje vegetal, situación compartida con el adyacente Parque Natural del Alto Tajo de la provincia de Guadalajara, conformando entre ambos territorios una de las masas forestales naturales más extensas de España. La diversidad florística de este territorio se ve muy favorecida por la presencia, entre las parameras y las muelas, de numerosas hoces excavadas por los ríos, cuyas particularidades edafo-fisiográfico-microclimáticas las han convertido en un importante refugio de flora eurosiberiana, con notables disyunciones pirenaicas, así como de flora rupícola y ribereña. La elevada variedad de ambientes de montaña que alberga la zona favorece el desarrollo de una alta biodiversidad florística y de vegetación, entre las que destacan las introgresiones del cuadrante noroccidental de la Península, por lo que los parques naturales de la Serranía de Cuenca y del Alto Tajo no pertenecen en su mayor parte al sector Celtibérico-Alcarreño, sino al Ibérico-Maestracense.

En el fondo de las hoces, en posición claramente hidrófila, aparecen los avellanares con tilos del Astrantio-Coryletum avellanae, que hacia posiciones más mesofíticas ceden su lugar a los quejigares de la serie que nos ocupa. Avellanares y quejigares están poblados por un cortejo heterogéneo de árboles y arbustos nemorales o de orla entre los que destacan Acer monspessulanum, Betula pendula subsp. fontqueri, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Populus tremula, Prunus mahaleb, Quercus faginea, Pinus sylvestris var. iberica, P. nigra subsp. latisquama, Rhamnus alpina, R. cathartica, Ribes alpinum, Sorbus aria, S. latifolia, S. torminalis, Taxus baccata, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra y Viburnum opulus. En las estaciones mesofíticas, el dominio arbóreo corresponde a quejigos y pinos salgareños.

La influencia templada se deja notar en el cortejo de herbáceas nemorales que forma parte de estos bosques ribereños y subribereños. Entre ellas se cuentan las que se mencionan a continuación, la mayor parte de la cuales tienen, en estas hoces, sus únicas localidades en Castilla-La Mancha: Aquilegia vulgaris subsp. hispanica, Arabis turrita, Astrantia major, Atropa belladonna, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Cephalanthera damasonium, Colutea brevialata, Convallaria majalis, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine, Fragaria vesca, Geum urbanum, Helleborus foetidus, Hepatica nobilis, Hieracium caesium, H. compositum, H. exotericum, H. murorum, H. sabaudum, Hypericum montanum, helvetica, Laserpitium latifolium, L. nestleri, Lathyrus filiformis, Melica uniflora, Monotropa hypopitys, Mycelis muralis, Neottia nidus-avis, Ophrys insectifera, O. subinsectifera, Peucedanum oreoselinum, Pimpinella major, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Primula veris subsp. columnae, Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, Pyrola chlorantha, Sanicula europaea, Solidago virgaaurea, Trollius europaeus, Viola riviniana y un largo etcétera.

Las series de los quejigares béticos se distribuyen por la mayor parte de las serranías béticas calizas, aunque de forma bastante dispersa y con extensión reducida, lo que se debe a las mayores exigencias hídricas de los quejigares, lo que hace que, salvo en las posiciones de umbría o en suelos con compensación edáfica, sean desplazados por los encinares de la serie supramediterránea bética. Con el descenso de la temperatura y/o la menor profundidad de los suelos, los quejigares son desplazados por las series de los pinares. Las mayores y mejor conservadas masas de estos bosques se encuentran en las sierras de Segura y Cazorla. En especial, la situación del macizo del Calar del Mundo entre los ejes de Cazorla-Segura y el de Alcaraz, hace que en él existan quejigares béticos relativamente bien conservados.

Los quejigares béticos han sido considerados como una sola asociación, Daphno latifoliae-Aceretum granatensis, en cuyas descripciones se ha insistido siempre en su preferencia por los suelos con elevada humedad. De hecho, la serie ha sido considerada como una acereda de Acer granatense, un árbol claramente edafohigrófilo que, en muchas ocasiones, comparte dominancia con los fresnos en los bosques riparios de Sierra.

Existen, sin embargo, otros quejigares climatófilos andaluces (Berberido hispanicae-Quercetum alpestris Rivas-Martínez inédita) que no son edafohigrófilos sino que prosperan en umbrías, bajo ombroclima húmedo, alternando con los encinares del Berberido hispanicae Quercetum rotundifoliae, con los que comparten las etapas seriales. Muy probablemente dos pinos, Pinus nigra subsp. latisquama y P. sylvestris var. iberica, compartieran el dosel arbóreo con los quejigos. El aprovechamiento maderero tradicional de estos pinos ha traído como consecuencia la transformación del área original del quejigar en pinares de repoblación.

Encinares

Ocupan el piso supramediterráneo seco de los sectores Manchego, Celtibérico-Alcarreño y Maestracense, en alturas comprendidas entre los 1,000 y 1,400 m. Alterna topográficamente con los quejigares, que se instalan en los lugares más umbríos, mientras que en las laderas expuestas y venteadas de las parameras es sustituida por las series de los sabinares albares supramediterráneos. En las sierras altas albaceteñas, pertenecientes al distrito Subbético-Murciano; Calar del Mundo, Alcaraz, Cujón, incluidas en el subsector Alcaraceño, no se presenta esta serie, que es sustituida por la supramediterránea bética Berberido hispanicae-Querco rotundifoliae.

La etapa madura de la serie es un encinar con sabinas albares; estos bosques supramediterráneos podrían confundirse en una primera aproximación con aquellos encinares mesomediterráneos que llevan sabinas albares. Sin embargo, y a pesar de la presencia en las dos series de la sabina, ambos ecosistemas vegetales se diferencian claramente entre sí por sus etapas de sustitución. Esta situación ecotónica es particularmente manifiesta en las alturas de Ruidera, en los páramos pontienses de la Alcarria o en Tamajón (Guadalajara), en donde aparecen encinares con sabinas albares que pueden asimilarse tanto al Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae en su variante de Juniperus thurifera, como al Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae. En las áreas ecotónicas el microclima juega un papel fundamental para el desarrollo de una u otra serie, puesto que, en tan sólo unos metros, factores como la orientación, el suelo, la exposición a los vientos, el sombreado, etc. cambian drásticamente las condiciones para la vida vegetal.

Tienen valor discriminador los coscojares, los espartales de atocha, los retamares y los romerales, que pertenecen a la serie mesomediterránea de la encina; en el piso supramediterráneo son la propia encina y la sabina, en forma achaparrada, las que constituyen la primera etapa de sustitución; no existe retamar con retama de bolas, sino una rosaleda con espinos (Rosetum micranthoagrestis rhamnetosum lycioidis); el graminetum no lleva Stipa tenacissima, sino que son frecuentes los tomillares-pradera con gramíneas (Festuco-Poion ligulatae), mientras que entre los matorrales predominan los de porte almohadillado con caméfitos espinosos de vocación supramediterránea (Genista pumila, Erinacea anthyllis, Scabiosa turolensis, Jurinea humilis, etcétera.).

La serie está particularmente bien desarrollada en los páramos de Guadalajara. En el tránsito entre las alcarrias y los páramos, en rendsinas, cambisoles y luvisoles, la serie alterna con los quejigares, que la reemplazan en umbrías y en zonas con mayores precipitaciones sobre sustratos calcáreos; si son silíceos, se instalan melojares de la serie 10. El aspecto más característico (variante típica) de estos encinares con sabinas albares se encuentra en el horizonte inferior del supramediterráneo donde, además de la encina dominante, coexisten tres especies de Juniperus: J. oxycedrus, J. phoenicea y J. thurifera. El matorral de sustitución corresponde a la asociación Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae. En altitud, estos salviares melíferos son reemplazados por otros en los que predominan el biótipo pulviniforme de Genista pumila subsp. rigidissima y varias especies de porte rastrero (Satureja intricata subsp. gracilis, Fumana procumbens, Linum suffruticosum subsp. appressum, Teucrium expansum, Thymus borgiae, T. mastigophorus y Scabiosa turolensis) que confieren el aspecto característico de la asociación Lino appressi-Genistetum rigidissimae, que corresponde a la variante supramediterránea media, caracterizada por el enebro J. communis subsp. hemisphaerica y por la existencia de rosaledas de orla forestal (Rosetum micrantho-agrestis). Por último, en algunas zonas elevadas, la presencia de táxones de apetencias orófilas (Berberis hispanica subsp. seroi, Rosa micrantha y R. sicula) constituyen una variante supramediterránea superior en la que abunda la sabina rastrera Juniperus sabina.

Esta serie tiene escasa representación en Castilla-La Mancha, puesto que su área se reduce a ciertos enclaves mesomediterráneos secos de la vertiente meridional (Subbético) de algunas sierras albaceteñas (sierras de Alcaraz, del Ardal, Gontar y Calar del Mundo, donde alcanza mayor extensión; más al sur aparece también en manchas aisladas en la falda sur de la sierra de la Muela hacia Otos, y cerca de Letur, en Reolid). En Albacete es difícil encontrar representaciones bien conservadas de estos encinares, porque han sido puestos en cultivo, principalmente de olivo (por ejemplo en las fronteras con Jaén) o de cereales y regadíos, como ocurre en las sierras de Ardal y Gontar, entre Alcantarilla y Yeste. Pequeñas áreas bien conservadas son reconocibles en Boche, Collado Carrasca, Mesones, arroyo de la Celada, Casa Noguera y en el cortijo de los Tribaldos. A pesar de su escasa representación en territorios castellano-manchegos, esta serie alcanza una gran extensión territorial en España peninsular, ya que constituye la clímax mesomediterránea de toda la Andalucía caliza, tanto en las zonas basales de las sierras béticas, como en las depresiones rellenas de materiales cuaternarios del valle del Guadalquivir y del Surco Intrabético.

Sus límites altitudinales varían considerablemente según la exposición, aunque generalmente oscilan entre los 800 y los 1,400 m de altitud, altura por encima de la cual se presentan los encinares supramediterráneos del Berberido hispanicae-Querco rotundifoliae sigmetum. La primera etapa de degradación de estos encinares mesomediterráneos béticos es un coscojar o un retamar con Genista cinerea subsp. speciosa y/o Cytisus scoparius subsp. reverchonii, instalado este último en los suelos profundos que mantienen carácter forestal al menos en los horizontes superiores del suelo. La especie directriz, G. cinerea subsp. speciosa, puede considerarse como buena indicadora del piso mesomediterráneo bético. Los lastonares pertenecen a varias asociaciones: Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae, mesomediterránea inferior, que no sobrepasa los 1,100 m de altitud.

Cuando el ombrotipo alcanza los valores del subhúmedo y los suelos son profundos, el encinar se enriquece con algunos elementos exigentes en humedad (Quercus faginea subsp. alpestris, Phillyrea latifolia, Acer monspessulanum, Sorbus torminalis, etcétera), que marcan el ecotono con las comunidades caducifolias de las series de los quejigos andaluces. En zonas mesomediterráneas inferiores del sector Hispalense la serie incorpora plantas termófilas como Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Olea europea subsp. sylvestris o Smilax aspera. Estas áreas, básicamente coincidentes con todo el valle del Guadalquivir, son extremadamente aptas para el cultivo, especialmente del olivar, por lo que sólo restan ejemplares aislados de encinas y fragmentos de sus etapas de degradación, coincidentes con las del conjunto de la serie excepción hecha de la incorporación de los mencionados taxones termófilos.

Esta serie se extiende por el piso supramediterráneo de todas las sierras béticas sobre sustratos de naturaleza calizo-dolomitíca. Altitudinalmente, la presencia de la serie oscila entre los 1,200-1,400 msnm hasta los 1,700-1,900, ocupando una banda cuya continuidad se ve muchas veces interrumpida porque las situaciones de umbría con suelos profundos favorecen la implantación de los quejigares béticos. En algunas de esas umbrías, los encinares de la serie que nos ocupan tienden a disponerse en las laderas de solana, ocupando posiciones abruptas de clara tendencia subrupícola. Por otro lado, su presencia en el horizonte superior supramediterráneo se ve en muchos casos menguada por la aparición de litosuelos y cresterías que, en general, favorecen a los pinares de pinos salgareños. Estos encinares de la media y alta montaña bética se presentan en la provincia de Albacete, tanto en el distrito Alcaraceño como en el Subbético-Murciano (sierras del Zacatín, de la Muela y Rincón de los Huertos). En el distrito Alcaraceño se pueden reconocer manchas representativas de estos encinares en algunas localidades del Calar del Mundo: cerro de Crucetillas, barranco de la Celadilla, Tornajos de Cotillas, puerto del Bellotar y en la cañada de las Yeguas. En muchos casos, se observan rebrotes fuertes de encinar bajo un dosel de Pinus nigra subsp. latisquama que probablemente prosperó de semillas a partir de la colindantes serie de los pinares salgareños cuando las encinas fueron taladas.

La etapa madura de la serie es un encinar por lo general más abierto y menos diversificado y estructurado que los mesomediterráneos. En Albacete, los mejores encinares de esta serie son los que se extienden en las laderas altas de la sierra del Zacatín, entre esta última y el Rincón de los Huertos. Allí, las navas y los páramos, en situaciones de embolsamiento de aire frío en las primeras y de fuerte viento en los segundos, los encinares se encajonan entre masas de sabinares albares con pinos salgareños de la serie 19. La presencia esporádica en estos encinares de la sabina albar (J. thurifera) hace en ocasiones recordar a los encinares supramediterráneos castellanos del Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae. Sin embargo, la dinámica de ambas series es muy diferente, y en los encinares subbéticos, a diferencia de los encinares manchegos del distrito Montielense, aparecen plantas como Berberis hispanica, Pinus nigra subsp. latisquama, Paeonia broteroi o P. officinalis subsp. microcarpa. Muchos más discretos en extensión y tamaño de las encinas son los encinares supramediterráneos alcaraceños, que presentan una fisionomía más abierta, con ejemplares que sólo en contadas ocasiones superan los 6 metros de altura. En ambos casos, conforme ascendemos en altitud la encina pierde porte y esbeltez, tornándose en achaparrada.

Alcornocales

El alcornocal es una de las formaciones vegetales más representativas de España peninsular silícea, que, en la provincia Luso-Extremadurense, desplaza a los encinares del Pyro bourgaeanae-Querco rotundifoliae. cuando aumentan las precipitaciones, tanto por la influencia del aire húmedo atlántico que se aprecia en la parte occidental de Castilla-La Mancha como por las precipitaciones orográficas. Su umbral mínimo de precipitaciones está en los 600 mm anuales, mientras que con respecto a las temperaturas prefiere las laderas soleadas. Como regla general, puede afirmarse que el alcornocal ocupa en las serranías de Ciudad Real y Toledo las laderas medias y altas de solana -localmente denominadas cuerdas- y las bajas de umbría. Su óptimo son los ambientes cálidos y húmedos, entre los 700 y los 1,000 m, preferentemente en situaciones soleadas de gran iluminación, es decir, orientadas a mediodía.

Aunque el alcornocal tiene preferencia por los suelos lehm rojos sobre pizarras, se instala también en las tierras pardas meridionales de los pies de monte, donde se mezcla con los encinares de (Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis quercetosum rotundifoliae). En las solanas, es frecuente la entrada de especies termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus), el acebuche (Olea europaea sylvestris) o el mirto (Myrtus communis), mientras que en las umbrías frescas y húmedas se introducen quejigos lusitanos (Quercus faginea broteroi) y melojos (Quercus pyrenaica), que le confieren un aspecto fisionómico de alcornocal-quejigar o alcornocal-melojar. La degradación de los alcornocales favorece la extensión de su orla forestal, estructurada como una altifruticeta densa e impenetrable de madroños (Arbutus unedo), olivillas (Phillyrea angustifolia), durillos (Viburnum tinus) y brezos arbóreos (Erica arborea); este madroñal, salpicado de alcornoques y quejigos, es uno de los componentes paisajísticos mayoritarios de las serranías luso-extremadurenses, debido a que el hombre tiende a conservarlo con miras a la explotación de la caza mayor que en él se cobija. Tanto el alcornocal como el madroñal componen una masa forestal compacta e inaccesible, en cuyas umbrías encaman venados, jabalíes, linces, jinetas y meloncillos, mientras que en las copas de quejigos y alcornoques, y en los escarpados roquedos cuarcíticos, anidan las águilas imperiales, que tienen sus cazaderos naturales en las dehesas abiertas del encinar con piruétanos.

Pinares de Pino Salgareño

A mediados del siglo XIX el botánico Willkomm describió los pinares de Cuenca, por aquel entonces casi vírgenes, y dentro de ellos localizó ejemplares de pino salgareño de más de 1,000 años de edad. Desde entonces, los pinares conquenses y del Alto Tajo han tenido una larga historia de talas, fuegos y manejo forestal, pero siguen manteniendo tanto un aspecto impresionante como una posición ecológica compleja. Todas las subespecies y variedades del pino negral, una de las cuales es nuestro pino salgareño, son árboles muy bien adaptados a los sustratos rocosos, con una raíz principal mucho menos desarrollada que las secundarias, las cuales se desarrollan con potencia para anclarse con vigor a las fisuras de las rocas. De modo que ahí tenemos un indicio de la vocación del pino salgareño: tolera mejor los sustratos rocosos y los suelos poco desarrollados de las pendientes que su competidor de piso bioclimático, que no es otro que el quejigo. Si observamos su tronco, veremos la sustancial diferencia con este último, pues mientras el quejigo se ahorquilla a poca altura del suelo para abrirse en copa ancha, el pino salgareño emite un tronco recto y potente que sobrepasa notablemente la altura de los quejigos, hasta alcanzar en ocasiones los 50 metros de altura, quintuplicando con ello la talla alcanzada por los quejigos más grandes. Este porte es típico de árboles heliófilos, de crecimiento rápido, que tratan de buscar la luz tanto entre individuos de la misma especie como en competencia con frondosas. Quizás estas sencillas observaciones sean la clave para responder a la cuestión de cuál es el juego ecológico original de quejigos y pinos salgareños en el Sistema Ibérico. Por un lado, el pino salgareño compartiría dominancia en el quejigar climatófilo, que estaría estructurado como un bosque formado por dos doseles: uno emergente, formado por el pino salgareño; otro, subordinado, formado por árboles de tendencias esciófilas, en el que dominaría Quercus faginea, pero del que formarían parte algunos los que se mencionaron en la serie ibérico-maestracense de los quejigares: Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, Sorbus aria, S. latifolia, S. torminalis, Taxus baccata, Tilia platyphyllos y Ulmus glabra.

El quejigo es un árbol de tendencia más mesofítica, requiere suelos profundos y no desdeña encharcamientos edáficos temporales: de ahí que la serie de los quejigares ibérico-maestracenses se considere como climatófila y temporihigrófila; como plántula, es heliófoba o, si se prefiere, esciófila, por lo que para prosperar no tolera ni la insolación directa y continua, ni la falta de un suelo medianamente evolucionado. Con tales requerimientos, en las sierras del Sistema Ibérico, escarpadas y agrestes, con extendidísimos afloramientos rocosos, empinados escarpes y abundantes laderas pedregosas, quedan abundantes biotopos para ser colonizados por el pino salgareño. Por lo tanto, el pinar, dominado casi exclusivamente por el pino salgareño, actuaría como edafoxerófilo en todas las serranías. Además, como otras subespecies de Pinus nigra y a diferencia de Quercus faginea, el pino salgareño ibérico medra sin temor sobre las rocas dolomíticas y sobre los suelos edificados a partir de ellas, lo que también favorece la implantación del pinar sobre suelos más profundos que podrían haber sido ocupados, caso de estar sobre otra roca madre, por el quejigar.

En las serranías del Alto Tajo y de Cuenca, el pino salgareño aparece disperso entre los pinares de pino albar y llega incluso a dominar si los sustratos son dolomías masivas, denunciando con ello su vocación como edafoxerófilo dolomitícola. A medida que se desciende, los pinares de salgareño van alternando con los pinares albares, pero mientras estos ocupan preferentemente las umbrías, los salgareños se instalan en las más insoladas. Con el progresivo descenso, y coincidiendo con las zonas más abruptas y rocosas, el pino salgareño hace valer su mayor tolerancia a la xerotermicidad que el pino albar y acaba por ocupar toda la media montaña. En las gargantas y vaguadas comienzan a abundar los quejigos, hasta que las faldas de las serranías se transforman en un pinar-quejigar que, en las vertientes orientales y en las umbrías, pertenece a la asociación Corylo avellanae-Quercetum fagineae, mientras que hacia occidente, cuando se amortigua o se pierde la influencia de las lluvias estivales procedentes del Mediterráneo, el pino salgareño sigue acompañando a los quejigares del Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae.

En su estado natural los pinares de salgareños presentan una estructura relativamente sencilla, con el pino formando un dosel arbóreo monoestrato y muy abierto en las posiciones edafoxerófilas y sobre dolomías masivas, pero que va cerrándose hasta formar un ambiente semi-ésciófilo allá donde actúa como climatófilo. En los lugares más abiertos, el segundo estrato está formado por sabinas rastreras (Juniperus sabina), enebros enanos (J. hemisphaerica), agracejos (Berberis seroi), bojes (Buxus sempervirens) y rosas de pequeña talla especialmente Rosa pimpinellifolia, junto con arbustos y herbáceas comunes en las etapas de sustitución, que son la mismas que las descritas para los quejigares. Cuando el bosque se cierra más, lo que comúnmente ocurre en las alturas medias de las montañas (1,100-1,500 msnm), el sotobosque se hace más denso, desaparece prácticamente la sabina rastrera y entran cerezos (Prunus mahaleb), arces (Acer monspessulanum), agracejos, acebos (Ilex aquifolium), bojes, mostajos (Sorbus aria), serbales (S. domestica, S. torminalis), cornejos (Cornus sanguinea), aladiernos (Rhamnus saxatilis) y algunos quejigos. Creadas las condiciones nemorales, entran herbáceas, muchas de ellas de carácter eurosiberiano que ya fueron comentadas al hablar de la serie de los quejigares con avellanos, como también se hizo con los bosques ribereños y edafohigrófilos de las umbrías y hoces, que aparecen también en el dominio de los pinares salgareños.

En la primera edición de este libro, los pinares de las serranías subbéticas de Albacete estaban incluidos en la serie bética de la sabina rastrera, pese a que ya entonces escribíamos que en las sierras de Segura, Cazorla y Alcaraz el árbol dominante era Pinus nigra subsp. salzmannii. Los pinares de pino salgareño ibérico están presentes en todas las altas montañas calizas béticas, a partir de 1,700 msnm en las sierras más al interior y unos 200 metros más arriba a medida que nos acercamos a la costa mediterránea. Las almeriense sierras de Filabres y Estancias, la sierras granadinas de Baza, Tejeda, Almijara y la porción calizo-dolomítica de Sierra Nevada, y varias altas serranías gienenses (Mágina, Orce, Pandera y Cazorla-Segura) tienen bosques de pino salgareño, si bien los mejores y más densos pinares se extienden por el macizo Cazorla-Segura, a través del cual penetran en la provincia de Albacete (distrito Alcaraceño). En este distrito permanecen aún buenas manchas del pinar cabeza de serie, aunque originalmente debieron tener mayor extensión.

Las mejores poblaciones se encuentran alrededor de los 1,700 msnm en el Calar del Mundo y algo más arriba en el Calar de la Sima. Otras pequeñas manchas se encuentran en los puntales de la Raspilla y de la Encomienda, en la Loma Rasa. En las sierras de Revolcadores y Taibilla (distrito Subbético-murciano) existen también bosquetes de pino salgareño, pero a menores altitudes y acompañado de sabina mora en posiciones edafoxerófilas.

La comunidad climácica es un pinar-sabinar que fisionómicamente es un bosque abierto, heliófilo, con una estratificación simple conformada por un dosel arbóreo de cobertura muy baja (30-40% en los bosques de mayor densidad) exclusivamente formado por el pino salgareño que sobrevuela un estrato arbustivo bajo, tapizante y fruticoso en el que las dominantes son el enebro (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), la sabina negra (J. sabina) y un cortejo heterogéneo de arbustos (Daphne oleoides subsp. hispanica, Prunus prostrata, Amelanchier rotundifolia, u Ononis aragonensis. Hacia posiciones más húmedas entran arbustos espinosos (Crataegus monogyna, Rosa sicula, Berberis hispanica subsp. seroi), que conforman

una comunidad de espinal poco estructurada pero afín a otros de Berberidenion seroi. Debido a lo abierto del pinar, lo más común es la presencia como estratos subordinados de elementos propios de sus etapas subseriales: matorrales espinosos almohadillados, matorrales de dolomías, pastizales compactos de zonas crioturbadas, lastonares graminoides de los suelos algo más profundos y frescos o de las oquedades de roquedos.

Además de en la granadina Sierra de Baza, esta serie se extiende por todo el sector Subbético, y está especialmente bien desarrollada en el nudo Cazorla-Segura. En la porción subbética de Albacete se pueden observar pinares de esta serie, entre los 1,250 y 1,500 msnm, en el cañón del río Tus, en el puerto del Bellotar y en varias localidades situadas al sur del Calar del Mundo (Escaleruela, La Raspilla o Las Quebradas) y en las solanas del puerto del Peralejo. Está también representada en las sierras de Revolcadores y Taibilla (distrito Subbético-Murciano).

La serie es propia de roquedos dolomíticos duros y compactos, en los cuales la presencia elevada de magnesio, la falta de calcio y la elevada xericidad impiden o dificultan el desarrollo de las series de los encinares y quejigares béticos. La estructura del bosque es muy similar a la de algunos pinares salgareños conquenses, es decir, está formada por un pinar abierto y heliófilo, con un subvuelo formado por enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica) y sabinas negras (J. phoenicea), junto con otros arbustos especialistas de los medios semi-rupestres como Buxus sempervirens, Rhamnus myrtifolius o Echinospartum boissieri. En el distrito Alcaraceño los matorrales más característicos de esta serie son los de caméfitos almohadillados dominados por los erizones o cojines de pastor Echinospartum boissieri y Erinacea anthyllis, que incorporan un nutrido grupo de especies endémicas de influencia bética: Thymus orospedanus, T. sabulicola, Teucrium leonis, T. webbianum, T. similatum, Salvia blancoana, Arenaria armerina, Convolvulus boissieri, Fumana scoparia subsp. paradoxa o Centaurea granatensis. Los tomillares dolomitícolas, son especialmente frecuentes sobre dolomías kakiritizadas. En el distrito Subbético-Murciano los matorrales pertenecen a las asociaciones Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis (crestas venteadas) y Teucrio leonis-Erinaceetum anthyllidis. La erosión de estos roquedos produce pedreras o gleras al pie de crestas, cantiles y farallones, que son el hábitat de las comunidades glareícolas de la asociación Thalictro valentini-Conopodietum thalictrifolii. En las zonas más continentalizadas de ese distrito la sabina albar (J. thurifera) se incorpora formando bosques mixtos con el pino salgareño, codominando ambos un subvuelo de sabina negral.

Pinares de Pino Albar

Ocupa las altas sierras del Maestrazgo turolense (Gudar, Jabalambre), por donde penetra en el Alto Tajo de Guadalajara (pico del Diablo cerca de Alustante, y sierra del Tremedal entre Peralejos de las Truchas, Masegosa, Lagunaseca y Santa María del Val), dirigiéndose desde allí hacia el sur hasta alcanzar la Serranía de Cuenca (Sierra de San Felipe y Montes Universales), en alturas comprendidas entre los 1,500 y los 1,800 m. Su etapa madura corresponde a un sabinar rastrero arbolado en el que los pinos (Pinus sylvestris var. iberica) constituyen el estrato arbóreo superior de escasa cobertura, al cual se subordina un estrato arbustivo constituido fundamentalmente por Juniperus sabina, que, además juega un papel pionero o colonizador sobre litosuelos o rocas desnudas; la invasión de nuevos sustratos por parte de la sabina origina un suelo húmico bruto calizo sobre el cual puede instalarse la etapa madura, que prospera tanto en rendsinas como en suelos pardos calizos. El bosque lleva como orla y primera etapa de sustitución un endrinal con rosas (Rosa sicula) agracejos (Berberis hispanica subsp. seroi), uvas crispas (Ribes uva-crispa), sabinas, enebros y otros arbustos, al que sigue un matorral de porte almohadillado en el que domina el piorno azul o cojín de pastor Erinacea anthyllis. Son también comunes los pastizales vivaces, los tomillares pradera (Festucetum hystricis) y los de suelos crioturbados y de calveros. En los escasos afloramientos silíceos de las areniscas del Buntsandstein prosperan los pastizales vivaces de Potentillo velutinae, Leucanthemopsietum assoi y los graminetum de anuales. La vegetación de gleras y canturrales gelifractados es un graminetum de la asociación Picrido rielii-Stipetum calamagrostis. En suelos ácidos sometidos a hidromorfía con tendencia a la formación de turba se desarrollan cervunales.

En la comarca de Somolinos (distrito Molinés, sector Celtibérico-Alcarreño), en las estribaciones de la Sierra de Pela, principalmente entre Somolinos y Valvenedizo, en la Muela de Somolinos, en las parameras de Galve de Sorbe y en las navas de Cantalojas, existen unas manchas de pino albar cuya fisonomía y composición florística las alejan de la serie anterior. La falta de Juniperus sabina los aleja de los pinares de la serie anterior los cuales, por otra parte, reciben una precipitaciones estivales que duplican a las de Pela. En la composición florística de estos pinares destacan Pinus sylvestris y Juniperus hemisphaerica. Frente a los pinares de repoblación situados en zonas contiguas con potencialidad de quejigar o encinar pueden emplearse como especies diferenciales Pulsatilla rubra, Vicia pyrenaica, Galium idubedae, Thymus somolinense, Carex humilis, Rosa pimpinellifolia y Ononis aragonensis, esta última especie característica del Ononido aragonensis-Pinetum ibericae, denominación que, por motivos nomenclaturales, es prioritaria sobre otro nombre empleado para denominar a los pinares basófilos de Sierra Pela: Galio idubedae-Pinetum sylvestris.

Las manchas de pinar aparecen rodeadas de otras ocupadas por encinas o quejigos (fragmentos de las series celtibérico-alcarreñas del Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae y del Cephalanthero-Quercetum fagineae), pero los retazos de pinar ocupan biótopos en los que por causa del sustrato (litosuelos sobre calizas, dolomías y ocasionalmente areniscas cretácicas) o de la topografía (laderas de gran pendiente o navas con inversión térmica, como ocurre en la de Cantalojas) las frondosas están en desventaja competitiva.

Pinares relativamente xerotermófilos centro-orientales, situados en las zonas bajas y medias de la franja altitudinal que ocupan los bosques de pino albar en la sierra de Guadarrama y potencialmente en las limítrofes de Guadalajara, entre los 1,300 y los pocos más de 1,700 msnm. En la edición anterior de este libro, los pinares silicícolas guadarrámicos se incluyeron en la serie del Junipero nanae-Cytiseto purgantis., a la que se adscribían la práctica totalidad de los pinares albares del Sistema Central. Desde entonces, se ha avanzado mucho en el conocimiento de la autoecología, el manejo humano y la paleobiogeografía del pino albar en la Península Ibérica, lo que ha permitido distinguir con mayor precisión los ecosistemas vegetales en las que este árbol es cabeza de serie. En concreto, los pinares guadarrámicos han sido separados en dos asociaciones: Avenello ibericae-Pinetum sylvestris (pinares orotemplados) y Pteridio aquilini-Pinetum ibericae, (pinares supratemplados y supramediterráneos).

En el norte de la provincia de Guadalajara se realizaron durante las últimas décadas del pasado siglo extensas repoblaciones de pinos (Pinus uncinata, P. sylvestris, P. nigra y P. pinaster) que modificaron notablemente el paisaje natural. Además de dichas repoblaciones, en la sierra de Ayllón se ha manejado tradicionalmente el monte para el aprovechamiento de la madera de pino. Tal aprovechamiento supuso la extensión de las masas del pinar en detrimento de los menos productivos robledales. Al tratarse de un sistema tradicional de explotación, las masas forestales de la sierra pueden asemejarse a primera vista a pinares naturales; sin embargo, la composición florística del sotobosque denuncia su carácter azonal. Con todo, existen también pinares de aspecto natural o seminatural dominadas por el pino albar en compañía de otras especies típicas de los pinares silicícolas del centro peninsular (Avenello ibericae-Pinion ibericae), que prosperan sobre sustratos ácidos (pizarras, cuarcitas y areniscas) en algunas localidades de Ayllón, como Alto Rey.

La vegetación potencial del piso orotemplado submediterráneo del sector Guadarrámico son pinares ibéricos (Avenello ibericae-Pinetum sylvestris), por lo que parece lógico pensar que tal sería la serie de vegetación climatófila del macizo de Ayllón a partir de los 1,700 msnm. Sin embargo, por las razones apuntadas en la serie anterior, no existen hoy día pinares naturales en las altas cumbres ayllonenses de Guadalajara. Pero, aunque falten los pinares, su dominio climácico está denunciado por los extensos piornales de la asociación Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei y por los pastizales del Hieracio castellaniFestucetum curvifoliae que son dos de las etapas de sustitución más conspicuas de los pinares guadarrámicos.

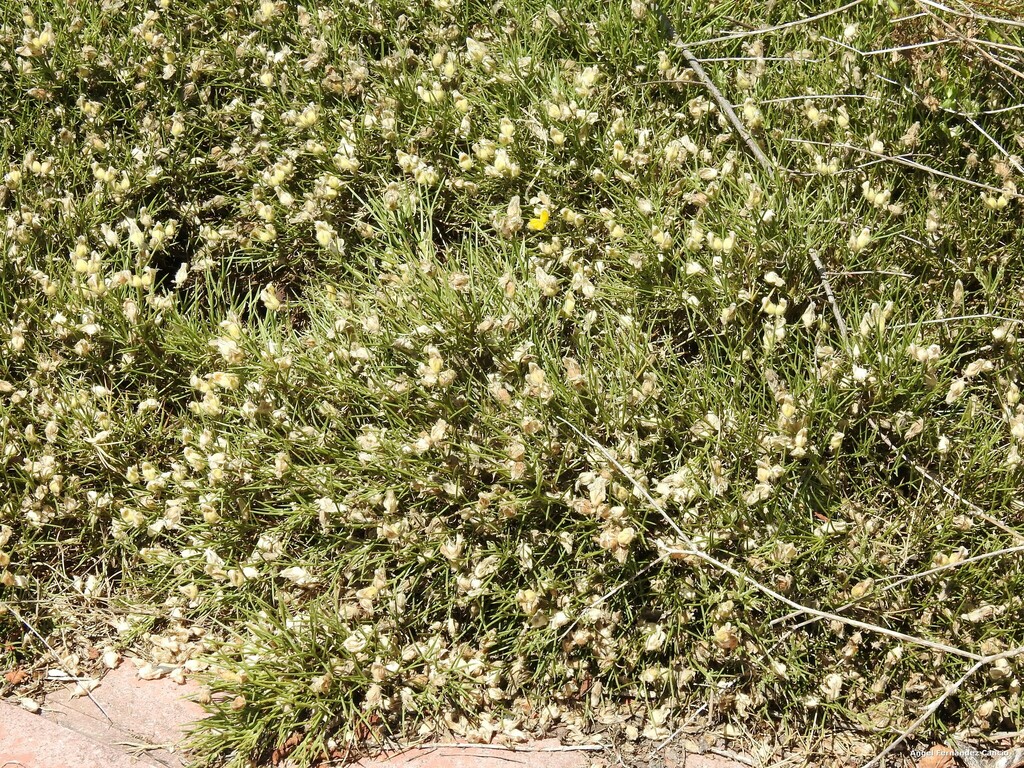

En las cumbres de Ayllón, sobre gneises o micacitas paleozoicas del escudo Hercínico, aparecen profusamente piornales dominados por Cytisus oromediterraneus (taxon de nomenclatura un tanto confusa que también ha sido llamado C. balansae y C. purgans) y en menor abundancia por dos enebros de media y alta montaña, Juniperus communis subsp. alpina y subsp. hemisphaerica. La comunidad, correspondiente a la asociación Senecio carpetani-Cytisetum oromediterranei, alcanza su desarrollo óptimo bien entrado el verano, cuando tras la desaparición de las nieves se cubren del amarillo de las flores del piorno las cumbres del pico del Lobo y de otras montañas próximas. Entre los arbustos dominantes prosperan algunas herbáceas: Avenella flexuosa subsp. iberica, Arrhenatherum elatius subsp. carpetanus, Agrostis castellana, Linaria nivea, Luzula lactea, Jasione laevis subsp. carpetana, Festuca iberica, Nardus stricta, Leontodon hispidus subsp. carpetanus y la diferencial de asociación Senecio pyrenaicus subsp. carpetanus.